Interview de Jean-Jacques Meusy, 1ère partie : L’apogée de « l’Art muet »

L’historien du cinéma Jean-Jacques Meusy a publié récemment un nouvel ouvrage, Écrans français de l’entre-deux-guerres, en deux volumes (I. L’apogée de « l’Art muet » et II. Les Années sonores et parlantes). Avec plus de 600 pages et près de 800 illustrations, ces deux livres – suite de ses ouvrages, Paris Palace ou le temps des cinémas, 1894-1914 et Cinémas de France,1894-1918 – constituent un ensemble documentaire et iconographique remarquable qui intéressera autant le chercheur que le grand public cinéphile.

Écrans français de l’entre-deux-guerres, volume 1, édité par l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, 2017.

Dans votre dernier ouvrage, Écrans français de l’entre-deux-guerres, vous retracez une histoire du cinéma à partir des salles, qui semblent constituer à vos yeux un « poste d’observation » idéal. Pourquoi ?

Il y a trois raisons principales qui fondent ce choix. Pendant la période qui nous intéresse ici, avant la télévision, le DVD et les autres formes de diffusion des films, ce sont les cinémas qui font remonter l’argent vers la production. Sans salles, plus de films. Actuellement, alors que la télévision et d’autres modes de diffusion ont pris une place importante, souvent majoritaire, dans le rétrofinancement du cinéma, ce poste d’observation ne serait plus aussi pertinent.

La salle est aussi l’interface avec le public qui, pendant plus d’un demi-siècle, n’avait pas d’autre moyen de voir des films. C’est donc là, et là seulement, que le film acquiert à cette époque son existence sociale. D’ailleurs, il est maintenant convenu, de façon assez consensuelle, que la date d’un film est celle de l’année de sa sortie en salle et non celle de sa production.

Il y a aussi, sans aucun doute, dans ce choix de la salle comme point d’observation, une part de nostalgie pour ces lieux. Certaines avaient une magie inégalée au point que le souvenir d’un film reste souvent lié à la salle où on l’a vu. Celle-ci fait partie de la mémoire du film.

Quand les « vraies » salles de cinéma apparaissent-elles ?

Si l’on excepte les salles Lumière de Paris et Lyon et quelques rares autres lieux de projection sommairement installés, il n’y a pas de vrais cinémas jusqu’aux années 1906/1907 qui marquent le début du grand essor de l’industrie cinématographique. A partir de cette période, les financiers s’intéressent au cinéma car il peut être une source importante de profits. Pour réunir rapidement les capitaux nécessaires à cet essor, des sociétés se transforment en sociétés anonymes tandis que d’autres se créent sous cette forme juridique. Là commence véritablement l’histoire des salles.

Façade de l’Omnia Pathé, ex-Théâtre du Cinématographe Pathé, 5 bd Montmartre (2e). Phono-Ciné-Gazette, n°86, 15 octobre 1908

La Première Guerre brise cet élan et interrompt presque tous les projets de construction. Les ateliers de Gaumont et Pathé sont utilisés en partie par l’industrie de guerre, une part du personnel est mobilisé et la production française s’en ressent gravement. A côté de films à épisodes restés célèbres, la production des films, où foisonnent les films patriotiques, brille souvent par sa médiocrité. Les Américains ne manquent pas de profiter de cette situation pour affermir leur domination sur le marché français.

Mais de quels maux souffre le cinéma français ?

Beaucoup de défenseurs du cinéma français se demandent comment sauver celui-ci et résister à la « colonisation cinématographique américaine ». En mars 1917, Le Film lance une enquête sur « la crise du film français », tous les problèmes sont mis sur la table : production, diffusion, exploitation, censure, etc. Le sujet est largement repris et débattu, notamment dans la presse corporative. En 1919, la Cinématographie française illustre par des dessins la situation de notre industrie cinématographique en comparaison de celle des principaux pays étrangers. Si les chiffres avancés pour les besoins de la démonstration sont plus ou moins contestables, les réalités sont là : insuffisance des capitaux engagés, droits de douane pour les films étrangers bien inférieurs à ceux que pratiquent les mêmes pays à l’égard des films français, effet d’échelle qui joue contre nos films tirés en moyenne en seulement huit copies et… insuffisance du nombre de cinémas qui, rapporté au nombre d’habitants, place la France derrière non seulement les États-Unis mais aussi les pays voisins économiquement développés.

Ciné-Journal du 11 janvier 1919 titre son éditorial « Construisons des salles ! » et affirme que « la pénurie de l’exploitation réagit nécessairement sur la production ». Pour l’architecte Eugène Vergnes également, la crise du film français passe par la construction de cinémas.

Lors d’une interview du Petit Bleu en date du 19 septembre 1919, l’architecte Eugène Vergnes milite pour la construction de cinémas.

Charles Pathé explique aux actionnaires de sa société que « le seul effort financier raisonnable à faire en France est celui qui aurait pour objectif des salles d’exhibition ou l’amélioration de celles qui existent, de façon à assurer l’amortissement intégral des négatifs français […] »1

Quand se pose-t-on vraiment la question d’un lieu dédié au cinéma ?

Avant 1914, un certain nombre d’architectes plus ou moins connus ont déjà construit des salles, comme Louis Garnier (le Barbès Palace), Marcel Oudin (le Grand Cinéma Ornano), Germain Faure à Marseille. Ou encore Georges Malo, architecte de la bourgeoisie vincennoise, qui construit en 1907 et 1908 à Paris et à Saint-Denis une série de cinémas pour la société Ciné-Exploitation, concessionnaire de Pathé. Ce sont des constructions standardisées, conçues sur le principe des hangars, avec une décoration minimaliste, mais bon marché et rapidement édifiées. En outre, nombre de cinémas de quartier, à Paris ou en province, sont conçus par des architectes locaux qui n’ont souvent construit qu’un seul cinéma au cours de leur carrière.

C’est après la guerre que les principes d’une architecture spécifique des cinémas commencent à faire l’objet d’une réflexion approfondie. Eugène Vergnes, architecte technique du Syndicat des directeurs de théâtres cinématographiques, joue à cet égard un rôle de premier plan, à la fois en tant que théoricien et que praticien. Pour lui, un cinéma n’est pas une salle de théâtre : l’architecture doit s’adapter à ce spectacle de type nouveau et intégrer les diverses contraintes qui y sont liées2.

D’abord, la disposition de la salle doit assurer une bonne visibilité à tous les spectateurs : « Il faut que l’écran soit vu presque de face et jamais au-dessus d’un angle de 30° […]. Dans les cinémas, par conséquent, doit être abandonnée la forme en fer à cheval des théâtres. » Il rappelle aussi que « plus la distance est grande du dernier rang de spectateurs à l’écran, plus grande doit être l’image », ce qui paraît être une évidence mais ne constitue pourtant pas un principe largement respecté, particulièrement dans les salles étroites et longues. La forme qu’il préconise, si la parcelle le permet, est celle d’un trapèze isocèle, le petit côté étant occupé par l’écran et les sièges convergeant vers lui.

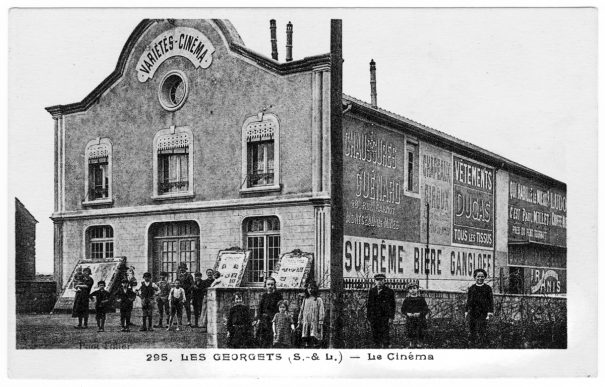

La salle polyvalente des Variétés de Montchanin-les-Mines (Saône-et-Loire), ouverte en 1921, représentait, avec ses longues galeries latérales (dont les sièges, de surcroit, étaient disposés perpendiculairement à la scène), ce que déconseillait l’architecte Eugène Vergnes.

Autre élément essentiel pour éviter les déformations de l’image, l’emplacement de la cabine : « Une projection cinématographique type doit être faite normalement à l’écran. Ce sont des exigences spéciales de programme qui peuvent seules amener à s’éloigner à regret de ce principe. »

Intégration de la fosse d’orchestre, éclairage des pupitres, Vergnes ne néglige aucun détail. Ainsi, puisque les affiches de cinéma sont de grande taille, l’architecte doit réserver sur la façade, « une place prépondérante […] pour l’annonce du film principal… », ne pas négliger l’éclairage nocturne, et chercher « à le mettre en harmonie avec la façade qu’il a conçue… ».

Enfin, il énonce le principe de la séparation des publics : il faut ouvrir le cinéma à des catégories de population de plus en plus larges… mais ne pas les mélanger. « La salle comportera des catégories de places qui, par leur nature même, devront pouvoir trier le public ». Ce sera la règle dans la plupart des cinémas qui proposent un éventail de tarifs (dans une proportion de 1 à 3, voire davantage) selon l’emplacement des sièges. Dans certains cas, des entrées distinctes sont même prévues. Il s’agit-là d’un héritage des types de spectacles préexistants, particulièrement des théâtres.

Les contraintes de sécurité peuvent-elles influer aussi sur l’architecture ?

La majorité des réglementations de sécurité sont les mêmes pour tous les établissements recevant du public. Elles concernent les accès et dégagements de l’établissement qui doivent permettre une évacuation rapide en cas de sinistre, l’aération par des lanterneaux dont la surface doit être proportionnelle à celle de la salle, les normes de l’installation électrique, la police des spectacles, etc. Après la catastrophe du Bazar de la charité, en mai 1897, une véritable obsession de l’incendie s’installe durablement dans les esprits. La première ordonnance de sécurité du préfet de police de la Seine comprenant des mesures spécifiques aux cinématographes date de 1898. L’appareil de projection doit être placé dans une cabine incombustible et aérée ne gênant pas la sortie du public en cas d’incendie. Ses dimensions minimales seront de 1m60 de longueur sur 1m35 de largeur, soit 2m216, ce qui n’est pas beaucoup mieux qu’un placard à balais. Une cuve remplie d’eau additionnée d’alun doit être placée entre la lanterne et le projecteur pour absorber les rayons infrarouges. Il doit être fait usage de l’électricité pour la projection et les carburateurs oxyéthériques (système utilisé au Bazar de la Charité) sont interdits… sauf dérogations. Un seau d’eau doit être présent dans la cabine. Ces mesures sont complétées, précisées au fil des années. Afin de faciliter l’accès aux pompiers, une ordonnance de 1908 impose une façade de 6 mètres pour 500 personnes + 1 mètre supplémentaire pour 100 personnes de plus. Et au-delà de 1 000 personnes, deux façades sont requises. Dans la salle, les fauteuils doivent être disposés de sorte que chaque spectateur, pour atteindre un passage, ne soit jamais obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à sept. Il devient obligatoire de stocker les bobines de films dans une resserre isolée du public et indépendante de la cabine où seule la présence de la bande en service est autorisée. Les dimensions minimales de la cabine sont majorées, notamment pour tenir compte de la généralisation du double poste.

Les films en cours de projection doivent être enfermés dans des carters à fermeture automatique. Des « déversoirs », c’est-à-dire des pommes de douche, sont préconisés au-dessus de chaque projecteur pour les inonder en cas de nécessité. Outre un seau d’eau, deux bouteilles d’eau de Seltz et un extincteur sont également requis. La panique causant généralement plus de victimes que le feu lui-même, un volet doit s’interposer devant le projecteur afin que les spectateurs ne s’aperçoivent pas de l’inflammation du film. Quant à l’obligation de n’utiliser que des films ininflammables (dits « de sécurité »), le préfet de la Seine en adopte le principe en 1913 mais avec un délai prenant fin le 1er juillet 1915 et qui sera régulièrement repoussé jusqu’à la décennie 1950. Hormis la cabine et la resserre, les mesures de sécurité concernant spécifiquement les cinémas sont donc davantage des dispositions techniques liées à la projection que des normes architecturales particulières.

L’après-guerre va voir fleurir les cinémas…

Oui, à Paris notamment, des « palaces de quartier » sont construits en s’inspirant des recommandations d’Eugène Vergnes et, bien sûr, en fonction des règlements de sécurité. Ils s’élèvent dans des lieux « stratégiques » (carrefours, boulevards) qui leur confèrent un maximum de visibilité. Ils sont vastes, confortables, luxueux même, afin de satisfaire un public exigeant.

Salle du Montrouge Palace, 2 000 places, ouvert en 1921 à l’emplacement de l’actuel Gaumont Alésia (Architecte : Marcel Oudin).

De 1919 à 1922, plus d’une vingtaine de ces palaces ouvrent leurs portes dans la capitale. Le Louxor – Palais du cinéma et le Montrouge Palace en sont des exemples particulièrement représentatifs.

Salle du Colombes Palace ouverte en 1919, 2000 places, avec toit ouvrant (Architectes : H. et J. Basin).

La banlieue aussi voit surgir de fort belles salles (voir ci-dessus le Colombes Palace), tout comme la province, notamment dans les zones dévastées par la guerre. Reims est un cas emblématique : presque totalement détruite, elle sera dotée de plusieurs cinémas : Le Palais Rémois, 1 850 places (1921), le Tivoli (1922), dans un quartier populaire de la ville, et surtout l’Opéra de Reims (1923) dont la façade exceptionnelle est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Avec son balcon dépourvu d’avancées latérales, vestige théâtral selon Vergnes, et malgré son enseigne, il se consacre essentiellement au cinéma. Contrairement à Paris, il ne s’agit pas en province de palaces « de quartier » car ces cinémas sont généralement construits au centre des agglomérations.

On donne parfois à ces nouveaux cinémas un charme exotique – le Louxor au décor égyptien à Paris (1921) ou encore l’Alhambra de Calais, d’inspiration hispano-mauresque (1920).

Qui finance la construction des salles ?

Pendant cette période 1919-1922, bon nombre de « palaces de quartier » parisiens sont construits par des petites sociétés indépendantes créées en dehors des grands groupes cinématographiques. Beaucoup d’entre elles vont disparaître assez vite à la suite de cessions ou de faillites. D’autres palaces de quartier appartiennent aux grandes sociétés que sont les Établissements Aubert et le groupe Lutetia-Fournier. Dans le cadre d’une concentration de l’industrie cinématographique, ces derniers absorberont plusieurs des salles construites par des investisseurs indépendants. Par exemple après la faillite de Silberberg, le fondateur du Louxor, cette salle est acquise par le groupe Lutetia-Fournier. Sous le couvert d’une filiale, Gaumont rachète en 1922 le Splendid (dans le 15e arrondissement, à l’emplacement du futur Kinopanorama), deux ans après l’ouverture de cette vaste salle. Le Gambetta Palace, dans le 20e arrondissement, est repris par les Établissements Aubert. Etc. Le mouvement de concentration reprendra avec une plus grande ampleur en 1929 et dans les années suivantes. (Voir 2e partie « Les Années sonores et parlantes »)

Pathé reste en revanche à l’écart de cette fièvre d’achat et de construction de cinémas du début des années 1920. En 1921, la firme se sépare en deux, Pathé Cinéma, dirigé par Charles Pathé et qui devient progressivement une société plus financière qu’industrielle, et Pathé Consortium Cinéma, chargé des activités de production, distribution et exploitation. Mais l’activité de Pathé Consortium, en difficulté, se limite bientôt à la distribution de films produits par d’autres sociétés.

Quel est le bilan de la décennie ? De combien de salles la France dispose-t-elle en 1929 ?

En 1929, on atteint 4039 salles en France contre environ 2000 en 1919, soit le double. A Paris, il y avait en 1918 entre 171 et 191 salles (estimation réalisée par le recoupement de diverses sources partielles) ; en 1929, seulement 186 cinémas en activité figurent dans l’annuaire Le Tout Cinéma, malgré la frénésie de construction de nouveaux cinémas. En effet, cette croissance s’est accompagnée dans le même temps de la fermeture de vieux cinémas sommairement installés et à l’économie précaire. Il faut aussi préciser que les nouveaux établissements ont généralement une plus grande capacité que ceux qui disparaissent. Dans la 2e moitié des années 20, la fièvre de la construction retombe et le seul grand cinéma construit à Paris est le Paramount (1927) mais par son modernisme, c’est déjà un cinéma des années 30.

On note de grandes disparités entre Paris et la province et entre les villes de province elles-mêmes. Par exemple en 1925, Paris (qui compte environ 184 cinémas) dispose de 60 places pour 1000 habitants ; Lyon en a deux fois moins (31 places pour 1000 habitants) ; en revanche Bordeaux est la mieux lotie (avec 100 places pour 1000 habitants). Beaucoup de petits cinémas modestes sont apparus jusque dans les villages, dans les régions minières notamment, où s’étaient installés beaucoup de Polonais : le cinéma devient un lieu de rencontre, un facteur d’intégration linguistique et culturelle.

Quand la « séance de cinéma » muet prend-elle forme ?

L’allongement des films est un long processus qui a débuté très tôt mais c’est en 1913 qu’a lieu le clivage entre les longs métrages, alors exceptionnels (autour de 2 000 mètres, voire davantage), et les films courts qui deviendront plus tard des compléments de programme. Dès le début des années 20, la séance de cinéma s’organise autour de ces longs métrages qui tiennent la vedette. Après quelques tâtonnements, le format classique prend forme : court-métrage (documentaire, dessin animé, comique), actualités, éventuellement un épisode de feuilleton dont la longueur se stabilise autour de 30 minutes mais le genre tend à disparaître vers la fin de la décennie, entracte d’une quinzaine de minutes, puis long métrage en seconde partie. Pour la musique, qui fait le lien entre ces éléments disparates, certains distributeurs fournissent à leurs clients une liste d’œuvres musicales pour accompagner leurs films et des sociétés d’éditions musicales envoient régulièrement des partitions aux exploitants abonnés. Certains chefs d’orchestre préfèrent improviser ou faire des arrangements. Il faut savoir que l’exploitant paie des droits à la SACEM sur tous les morceaux de répertoire interprétés par l’orchestre ou reproduits par disques. En outre, certains films muets – une très petite minorité – bénéficient d’une musique spécialement créée pour eux (par exemple Florent Schmitt pour Salammbo ou Arthur Honegger pour La Roue et Napoléon).

Le cinéma est-il alors permanent ?

Le système du permanent est encore peu développé dans les années 1920. A Paris, on le trouve surtout sur les Grands Boulevards pour les séances de l’après-midi mais généralement pas en soirée. Au cours de l’année 1928, le Paramount, ouvert l’année précédente, devient permanent de 11 h 30 à 23 h 45. Certaines salles de quartier font permanent mais seulement le dimanche après-midi et en province la pratique du permanent reste exceptionnelle. Elle se développera surtout dans les années 30.

L’exclusivité est-elle une innovation des années 1920 ?

Non, l’exclusivité a été pratiquée exceptionnellement avant la guerre par de petites salles pour des spectacles spéciaux, comme L’Apothéose de l’empire des Indes en Kinemacolor, et surtout, à partir de novembre 1915, par le Théâtre du Vaudeville pour l’exploitation d’une série de péplums italiens (le premier fut Cabiria), ce qui n’est pas très étonnant car cette pratique était habituelle dans les théâtres. L’exclusivité devient le système dominant dans le cinéma des années 20, du moins à Paris où les nouveaux films sortent presque toujours avant leur distribution en province. Au début, l’exclusivité est d’une semaine seulement et dès le vendredi suivant (date de changement de programme jusqu’en 1937), le film peut être exploité dans d’autres salles. Puis on en arrive rapidement à une exclusivité qui dure plus ou moins longtemps selon le succès du film : tant que le public est au rendez-vous, la salle le garde à l’affiche, à moins d’un engagement de location antérieur. Ensuite seulement, il est visible dans d’autres salles organisées selon une hiérarchie pyramidale. L’exclusivité implique au passage que le film n’est plus considéré comme une marchandise standard, interchangeable ; il possède une plus ou moins grande qualité artistique, une plus ou moins grande valeur dont le public devient le juge final. La plus longue exclusivité des années 20 fut Ben Hur (1925) de Fred Niblo, maintenu au cinéma Madeleine pendant un an et demi !

Vous évoquez dans votre livre certaines autres innovations durables de la décennie…

Oui, on assiste aussi au début des bandes-annonces dont l’origine semble liée aux films à épisodes : à la fin d’un épisode, un ou deux cartons incitaient le public à revenir la semaine suivante pour connaître la suite. La première bande-annonce française conservée par les Archives françaises du film date de 1920.

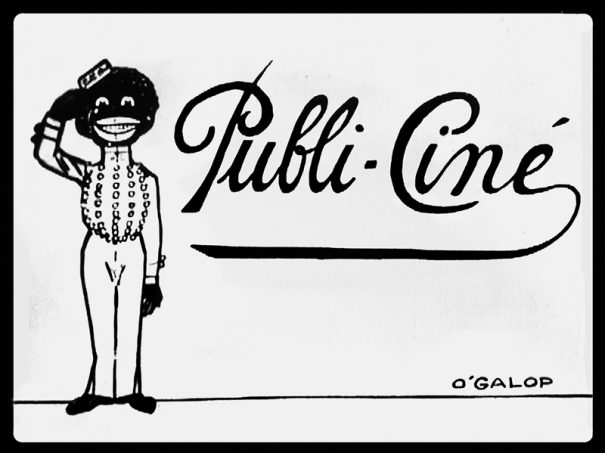

Dès 1921, la publicité filmée est introduite dans les cinémas. La société Publi-Ciné popularise l’image du petit groom noir qui devient un personnage aussi familier que, plus tard, le sympathique mineur avec son piolet de Jean Mineur Publicité. Les publicités sont presque toujours des dessins animés (qui offrent plus de liberté que ne l’aurait fait un film avec décor et acteurs) et sont souvent humoristiques. L’atelier Lortac, où œuvrent aussi O’Galop et Émile Cohl, travaille beaucoup pour Publi-Ciné4. Citroën, les vins Nicolas, les parfums Arys, les médicaments Jubol et Urodonal figurent parmi les principales firmes annonciatrices. Cette source de revenus complémentaires incite beaucoup d’exploitants à signer un contrat avec Publi-Ciné. Des concurrents ne tardent pas à apparaître, notamment Rapid-Publicité, société de Bernard Natan.

N’oublions pas l’Esquimau, produits par l’entreprise Esquimaux-Brick, qui fait son apparition en 1924-1925 ! Dépourvu à l’origine de bâtonnet de bois, il se présente sous forme d’une glace rectangulaire, enrobée de chocolat. Son nom aurait été inspiré par le film de Flaherty, Nanouk l’esquimau, qui remporte un grand succès en 1922-1923.

Vous faites une large place à la reconnaissance du film en tant qu’œuvre d’art : le 7e Art. Cela n’allait-il pas de soi ?

Non, en effet. Avant la guerre, la notion « d’auteur » ne s’appliquait pas au cinéma. Celui-ci était même superbement ignoré. Dans les critiques, sur les affiches et dans les programmes, le scénariste – ou l’auteur du livre dont le film était tiré –, étaient cités, les principales vedettes aussi mais, à de rares exceptions près, pas le metteur en scène. Par exemple, lorsque Colette exprimait son admiration pour le film Forfaiture dans un article de 1916, elle évoquait un « metteur en scène inégalé » mais ignorait manifestement le nom de Cecil B. DeMille. D’une manière générale, aux yeux de bien des critiques et du public bourgeois, le cinéma relevait davantage de la distraction ordinaire que de l’art et seul l’auteur littéraire méritait attention.

Dans les années 20, le film gagne ses galons car on apprend à « regarder » les chefs-d’œuvre du cinéma américain qui arrivent sur les écrans français. En France même, apparaît une nouvelle vague de jeunes réalisateurs, comme Marcel L’Herbier, Louis Delluc, Jean Epstein ou Abel Gance qui mènent de pair une réflexion théorique sur le cinéma et la réalisation de films novateurs et ambitieux. Comme plus tard la Nouvelle Vague de la fin des années 50 et suivantes, ils contribuent à promouvoir le metteur en scène en tant qu’auteur du film.

Et la défense du cinéma de qualité s’organise …

En effet, l’après-guerre est vraiment une période de grande effervescence, pendant laquelle des associations, des ciné-clubs et des revues jouent un rôle essentiel pour faire reconnaître le « 7e Art ». Très vite, des intellectuels s’intéressent au cinéma. Dès 1920, Louis Delluc fonde un ciné-club, organise des séances spéciales au cinéma Colisée (8e) et crée l’éphémère Journal du Ciné-Club. Le critique d’art Ricciotto Canudo joue lui aussi un rôle éminent : il fonde en 1921 le Club des Amis du 7e Art (CASA) élevant ainsi, pour la première fois, le cinéma au rang « d’art ». Il est entouré d’artistes, d’intellectuels, de personnalités de la société parisienne qui tous, au-delà des mondanités dont ils sont friands, veulent affirmer qu’un film est bel et bien une « œuvre ».

Canudo meurt en 1923, Delluc en 1924, mais la relève est assurée. L’association qui jouera un rôle essentiel est le Ciné-club de France (qui a remplacé le CASA fin 1924). Par exemple la projection, le 13 novembre 1926 au cinéma Artistic, du Cuirassé Potemkine (qui ne recevra son visa d’exploitation qu’en 1953) et fait sensation. Les organisations communistes ou proches du PCF vont s’employer à faire découvrir le cinéma soviétique, en particulier les films qui n’ont pas reçu de visa de censure (La Mère, Octobre, etc.), et attirent à la fois militants et cinéphiles. En 1928, est créée l’association Les Amis de Spartacus qui organise au Casino de Grenelle, dans le 15e arrondissement, des projections « en séances privées » de films auxquels le visa de censure a été refusé, (en réalité le tout un chacun peut y assister puisqu’il suffit d’adhérer à l’association, ce qui ne présentait aucune difficulté). Le cinéma (2 000 places) était plein à chaque séance. Mais, face notamment aux menaces des autorités de police, l’association interrompt rapidement ses activités. Le PCF et ses organisations continuent néanmoins d’organiser des « séances privées » en louant au coup par coup, des salles de cinéma dans les quartiers, les banlieues et en province. Le préfet Chiappe tente de les interdire et de faire pression sur les exploitants des salles concernées, mais sans beaucoup de succès.

Annonce des Amis de Spartacus pour une soirée le 22 mars 1928 avec La Mère de V. Poudovkine ( L’Humanité, 22 mars 1928).

Le mouvement des ciné-clubs et les associations de défense du cinéma continueront à prospérer, surtout à Paris, mais aussi en province, – et de manière durable (nous y reviendrons à propos des années 30).

Vous évoquez aussi dans votre livre le rôle des cinémas « d’avant-garde ».

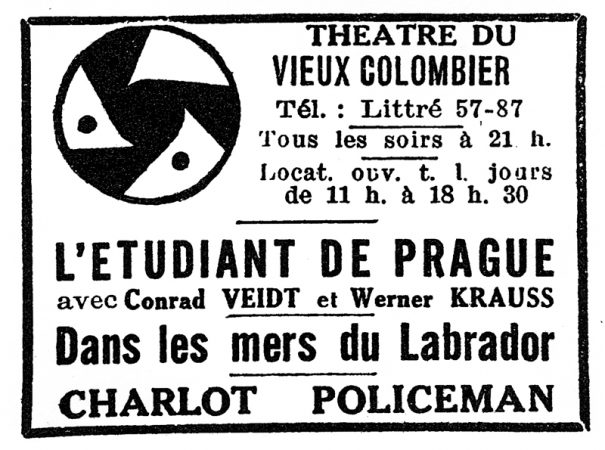

En effet, des salles spécialisées ou dédiées au cinéma dit « d’avant-garde » s’ouvrent, avec le même objectif que les associations et ciné-clubs : l’amélioration artistique du cinéma. Le Ciné-Opéra, après avoir projeté pendant huit semaines en 1922 Le Cabinet du Dr Caligari, se spécialise dans les films expressionnistes allemands. En 1924, Jean Tedesco reprend la direction du théâtre du Vieux-Colombier pour en faire essentiellement une salle de cinéma qui va jouer un rôle énorme jusqu’à son départ en 1934.

Quant au Studio des Ursulines, ouvert en 1926 par deux acteurs (Armand Tallier et Laurence Myrga), il devient, avec une programmation audacieuse, la « chapelle » du cinéma d’avant-garde, fréquenté par des personnalités célèbres, des artistes, des écrivains. Sur la rive droite, une autre salle va s’imposer : le Studio 28, inauguré le 10 février 1928 (d’où son nom). D’autres vont suivre, avec des fortunes diverses, mais il faut reconnaître que le phénomène est essentiellement parisien.

Et pour le grand public, il y a les revues de cinéma.

Non, elles ne sont pas toutes destinées au grand public. Il faut rappeler que seules existaient, avant-guerre, des revues corporatives (Ciné-Journal, L’Ecran, Le Film, etc.). Les années 20 marquent un tournant : une douzaine de publications s’adressent aux différentes catégories de spectateurs – de Cinéa, dirigée par Louis Delluc, qui vise un public intellectuel et promeut un cinéma de qualité, à Ciné Miroir publié par le Petit Parisien, à destination d’un public populaire. Les « stars » commencent à fasciner le public qui en recherche les photos, des mythes s’installent.

En guise de conclusion sur cette décennie ?

Le mouvement est lancé et l’on peut affirmer que la décennie 1920, malgré la « muettitude » de ses films (mais faut-il vraiment dire « malgré » ?), marque une page décisive de l’histoire du cinéma. Les bases modernes de l’exploitation cinématographique se mettent en place, la séance devient un spectacle spécifique avec ses propres normes. Le 7e Art attire des couches de plus en plus larges de la société, notamment parmi les intellectuels et artistes. Des architectes importants commencent à dégager les principes généraux de l’architecture des cinémas. Une relative reconnaissance du metteur en scène en tant qu’auteur principal du film se fait jour. Le cinéma prépare ainsi son âge adulte et entre dans la modernité.

© Jean-Jacques Meusy / Les Amis du Louxor

(Reproduction des photos et du texte interdite sans autorisation de l’auteur).

Notes

1- Pourtant Charles Pathé n’impulsera pas une telle politique au sein de son entreprise et il faudra attendre son départ et son remplacement par Bernard Natan, en 1929, pour que la firme au coq acquière et construise des cinémas.

2- Eugène Vergnes, Cinémas, Vues extérieures et intérieures – détails – plans, avec notice sur la construction et l’aménagement des cinémas, Paris, Ch. Massin éditeur, s.d. (vers 1922-1924. Voir aussi La Construction moderne, 25 décembre 1921, 1er janvier 1922 et 1er avril 1923.

3- « Il faut placer l’orchestre dans une fosse et la lumière dans des pupitres spéciaux qui ne permettent pas aux rayons lumineux d’en sortir et de venir jeter une lumière nuisible juste au-dessous de l’écran qui doit être entouré d’ombre ».

4- Certains de ces films ont été publiés dans un DVD (Lobster, Retour de flamme n°03).

Écrans français de l’entre-deux guerres. I. L’Apogée de « l’Art muet ». Format 21×27, 355 pages, 403 illustrations, 35€

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage chez votre libraire habituel ou le commander en ligne sur le site du Comptoir des presses d’universités.