Entretien avec Fabienne Duszynski

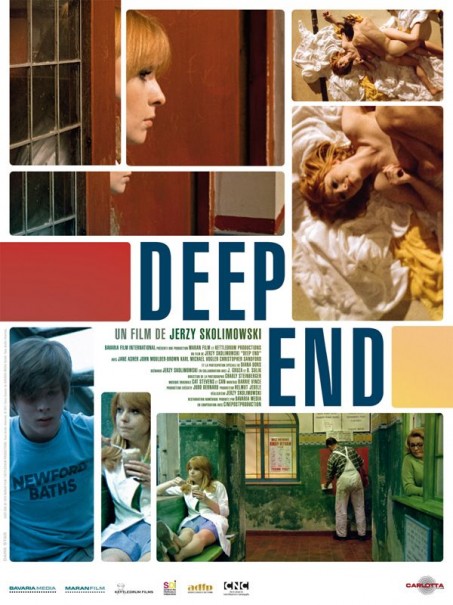

Enseignante-chercheuse en cinéma à l’Université de Lille III, Fabienne Duszynski est, depuis l’ouverture du cinéma, l’une des animatrices du ciné-club du Louxor. Avec intelligence et sensibilité, elle contribue à faire de ces séances des moments magiques de compréhension et d’émotion. D’Une place au soleil (George Stevens, 1951) à Lumière d’été (Jean Grémillon, 1942), elle a accompagné la projection de films aussi différents que L’Homme tranquille (John Ford, 1952), French Cancan (Jean Renoir, 1954), Deep end (Jerzy Skolimowski, 1970), Touki Bouki (Djibril Diop Mambety, 1973), Une chambre en ville (Jacques Demy, 1982), Les Voyages de Sullivan (Preston Sturges, 1941), Mais qui a tué Harry (Alfred Hitchcock, 1955), Deux filles au tapis (Robert Aldrich,1981), Lettre d’une inconnue (Max Ophuls, 1948) ou Partie de campagne (Jean Renoir, 1936). Nous avons voulu en savoir un peu plus, et prolonger le dialogue…

Enseignante-chercheuse en cinéma à l’Université de Lille III, Fabienne Duszynski est, depuis l’ouverture du cinéma, l’une des animatrices du ciné-club du Louxor. Avec intelligence et sensibilité, elle contribue à faire de ces séances des moments magiques de compréhension et d’émotion. D’Une place au soleil (George Stevens, 1951) à Lumière d’été (Jean Grémillon, 1942), elle a accompagné la projection de films aussi différents que L’Homme tranquille (John Ford, 1952), French Cancan (Jean Renoir, 1954), Deep end (Jerzy Skolimowski, 1970), Touki Bouki (Djibril Diop Mambety, 1973), Une chambre en ville (Jacques Demy, 1982), Les Voyages de Sullivan (Preston Sturges, 1941), Mais qui a tué Harry (Alfred Hitchcock, 1955), Deux filles au tapis (Robert Aldrich,1981), Lettre d’une inconnue (Max Ophuls, 1948) ou Partie de campagne (Jean Renoir, 1936). Nous avons voulu en savoir un peu plus, et prolonger le dialogue…

Un ciné-club : qu’est-ce pour vous ?

Je ne voudrais pas me lancer dans l’histoire du ciné-club, qui évoque sans doute bien des souvenirs pour beaucoup de monde. C’est peut-être simplement le mot d’introduction pour des séances autour d’un film. Pour moi, après la nécessité de le contextualiser et de le présenter, il ne s’agit pas de proposer une analyse du film, mais surtout de donner des pistes, de trouver une façon d’ouvrir le regard. À partir d’une ou plusieurs séances, je voudrais permettre aux spectateurs de se familiariser parfois avec un certain vocabulaire d’approche, de prolonger de manière plus active cette position déjà précieuse du simple spectateur. Oui, si à la fin d’une séance, j’ai le sentiment d’avoir réussi à accompagner le film, à en prolonger le plaisir, sans que mon discours s’y substitue, c’est pour moi une bonne séance.

Deep End (J. Skolimowski), projeté dans le cadre du ciné club du Louxor

Je suppose que c’est un exercice différent de celui que vous pratiquez pour vos étudiants ?

Pour un cours, la conception est en effet très différente. D’abord parce que les outils (lecteurs, magnétoscopes…), et même ma posture par rapport à l’écran, ne sont pas les mêmes. Alors qu’en ciné-club je parle, dos à l’écran, d’un film qui a été vu dans sa totalité, à l’Université je peux faire face à l’écran, faire des arrêts sur image, revenir en arrière, etc. Et puis la visée est autre : en cours, on est plus bardé de théorie et on a d’autres enjeux, plus didactiques. Au ciné-club il s’agit à chaque fois d’un grand film, et j’essaie de me faufiler devant l’écran, pour trouver ma petite place, de ne jamais adopter une position de surplomb. Il ne faut pas essayer de donner le sentiment qu’on est plus intelligent que le film qu’on vient de voir… Mais je répète toujours à mes étudiants que faire une bonne analyse, c’est accompagner le film, ne pas rater l’objet par une position trop dominante, ne pas risquer de ne plus être en prise avec la matière du film, cette matière sensible, les sons, les images, les relations entre ces différents éléments.

Il y a longtemps que vous animez des ciné-clubs ?

Oui, ça fait longtemps. Lorsqu’en 1997 je faisais mes études à Paris III, j’ai suivi au cinéma Jacques Tati de Tremblay-en-France un stage d’analyse de film autour de John Ford. Emmanuel Papillon, alors directeur de ce cinéma, m’a fait confiance, alors que je n’avais pas de carte de visite, aucune compétence reconnue. Nous avions discuté, et, avec une grande générosité, il m’a confié le ciné-club, qui a été pour moi un vrai lieu d’apprentissage de l’animation de ces séances. C’est donc tout naturellement que je l’ai suivi dans l’aventure du Louxor. Dans l’intervalle, j’ai beaucoup animé d’autres ciné-clubs, et, actuellement, en plus du Louxor, j’ai quatre à cinq séances mensuelles, toujours au Jacques Tati du Tremblay, au Sélect d’Antony, à l’Espace 1789 de Saint-Ouen, et depuis quelque temps au Louis Daquin de Blanc Mesnil.

Discussion au Louxor après la projection de Lumière d’été de Grémillon

Y a-t-il une spécificité du ciné-club au Louxor ? Le vivez-vous différemment ?

Jusqu’à présent, pour moi, le ciné-club, c’était la banlieue. Dans la région parisienne, l’existence des ciné-clubs y est aujourd’hui une tradition des salles municipales, où des intervenants réguliers interviennent une fois par mois, neuf mois par an, devant un public très fidèle. Ils sont aussi parfois entourés de spécialistes spécifiques pour chaque film. À Paris, si l’on voit parfois des invités venir parler d’un film, il y a désormais peu de lieux consacrés au ciné-club, mis à part le ciné-club de Jean Douchet à la Cinémathèque, véritable institution, puisqu’il anime depuis près de 50 ans une séance hebdomadaire. Et c’est pourquoi – et pas seulement parce que je peux venir en voisine, sans prendre le RER – je suis très reconnaissante à Emmanuel Papillon d’avoir choisi de mettre en place, dès la première semaine d’exploitation, avec Une place au soleil de George Stevens, une séance sur un film de répertoire. C’était un très bon signal. Une salle de cinéma, c’est un lieu où l’on voit de nouveaux films, mais il est très important aussi d’avoir ce rapport enrichissant à l’histoire du cinéma. Et voir un vieux film au cinéma, c’est aussi voir un nouveau film. J’ai beaucoup appris depuis la mise en place de ce ciné-club. À cette première séance, la salle était pleine, et j’avais deux voisins dans la salle qui découvraient en moi autre chose qu’une voisine. Nous étions là pour le cinéma.

C’est vous qui choisissez les films ? Quels sont vos critères ?

C’est un choix que je partage avec Emmanuel Papillon et Stéphanie Hanna, à partir de propositions qui tiennent compte de l’actualité des ressorties, voire des sorties de vieux films qui n’avaient jamais été distribués. Je peux être ou non à l’initiative. Mais je ne concevrais pas d’accompagner un film que je n’aimerais pas, ou pas trop, et je tiens à l’éclectisme. Je déteste ces découpages violents, et qui ont une histoire, entre ce qui serait le cinéma d’art, et le reste. Lorsque les spectateurs, dans les années 30, allaient voir La Grande Illusion, ils n’avaient pas l’impression d’assister à un film de caractère particulier, un film d’Art et Essai, mais simplement à un film dans une salle de cinéma ! Ce clivage est très dommageable, et donne le sentiment faux que les vieux films seraient forcément des objets respectables, installés dans la légitimité culturelle, différents des autres films. C’est pourquoi la présence au ciné-club de Deux filles au tapis, d’Aldrich, film « de genre », sur deux catcheuses, me paraît aussi justifiée, par exemple, que celle de La lettre d’une inconnue de Max Ophuls, qui appartient à l’histoire du cinéma français. Il n’y a pour moi aucune différence. Tous les deux mettent d’ailleurs en scène de magnifiques figures féminines ! Et des films du passé sont souvent en résonance directe avec des réalisations modernes.

N’est-ce pas le même genre de problématique que vous proposez à Vertigo, cette revue que j’ai vu naître artisanalement en 1987 à l’ENS de Fontenay-aux-Roses, et qui est devenue une référence ? Vous êtes membre du comité de rédaction, et avez écrit beaucoup d’articles.

Nous avons en effet voulu poser des questions pour un cinéma d’aujourd’hui, avec, depuis que j’y travaille, des dossiers comme « Le Peuple est là », « L’Empire de l’adolescence » ou « Les Années 80 ». Dans ce dernier cas par exemple, plutôt que d’archiver le passé, il s’agit que la réflexion sur une décennie pivot permette d’expliciter le cinéma tel qu’il se crée devant nous. La seconde partie contient aussi des sujets d’actualité, parfois en partenariat avec le Centre Pompidou. Ce fut le cas pour des rétrospectives comme celle en 2011 de Bela Tarr, un cinéaste hongrois.

Certaines séances du ciné-club Louxor vous ont-elles particulièrement marquée ?

Elles sont en général très agréables, du bonheur partagé avec le public. Je garde néanmoins un souvenir très pénible, presque traumatisant, de la séance consacrée à Touki Bouki, du réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambety. Au fond de la salle, dès que j’ai pris la parole après le film, une voix de femme ne cessait de résonner en même temps que la mienne, une prise de parole très violente, très sonore, telle que je n’en avais jamais connue. Je n’ai pas compris tout de suite : j’ai d’abord cru que cette femme s’était fait voler son sac ! J’ai fini par l’interroger, mais cette spectatrice ne m’écoutait pas, n’écoutait pas mes réponses à ses attaques (elle disait que je n’y connaissais rien, que c’était une catastrophe…), dans une totale mauvaise foi, souvent hors de propos, malgré les protestations du public. C’était très bizarre, elle tentait même d’entraîner dans son agressivité des amis africains qui m’avaient accompagnée, et qu’elle poursuivait dans la salle comme si, en tant qu’Africains, elle pouvait les retourner contre moi … C’est la seule fois où j’ai eu hâte qu’une séance prenne fin !

Des impressions particulières pour d’autres séances ?

J’ai ressenti lors du dernier ciné club, pour Lumière d’été de Grémillon, à la fois le bonheur de voir et partager ce film, de sentir qu’il y avait un plaisir effectif à le prolonger ensuite, et le regret d’une audience un peu clairsemée. C’était une très belle copie restaurée il y a deux ans, et d’autres devaient suivre. Il est à craindre que le caractère non rentable de ce superbe film décourage les futures restaurations, toujours très compliquées et coûteuses.

Grémillon est pourtant un grand cinéaste.

Oui, mais c’est un marginal du cinéma français, et c’est bien dommage. Il commence sa longue carrière dans les années du muet, et il meurt jeune, en 1959. Il a connu pas mal de ratés : des films ambitieux qui ne rencontrent pas leur public, des producteurs qui ne suivent plus… Il savait que dans les années 30 il avait produit quelques films qui ne valaient pas grand chose, mais c’était une question de survie. D’autres films ont pourtant connu le succès : Gueule d’amour (1937), L’étrange Monsieur Victor (1938) … Pendant l’Occupation, ce communiste choisit de rester, de faire de la Résistance dans le cinéma français. Il produit Remorques (1941) et fonde avec quelques autres Le Comité secret de libération du cinéma français, dont il sera éjecté en 1945. Il avait de très beaux projets de films sur la Révolution française, sur la Commune de Paris, sur la décennie 36-45, de la guerre d’Espagne à la seconde guerre mondiale, en passant par les camps de concentration, qui n’ont pas vu le jour faute de trouver des producteurs. Sa carrière a été sabordée et, la flamme n’étant pas entretenue, son nom ne dit plus grand-chose. Des pans entiers de son œuvre documentaire – à peu près vingt films sur une décennie – ont disparu : il reste Chartres (1923), mais il ne reste rien de son travail sur les métallurgistes, la cimenterie, les ouvriers italiens en France…

Dans Lumière d’été, son intérêt pour le monde ouvrier est évident. Pour la construction du barrage, on voit tout le travail documentaire très présent dans la manière de filmer : il montre les trains de grues, les ouvriers à l’œuvre sur le chantier, avec une grande attention au lieu du travail. Ce sont de magnifiques images très impressionnantes en taille, en ampleur, en mouvement, qui sont comme des pauses, qui ont une fonction descriptive, qui sont aussi des échappées poétiques, une sorte d’infrastructure d’impressions, avant de trouver leur place narrative, et c’est très beau.

Quelle sera la prochaine séance ?

Un, deux, trois, de Billy Wilder (1961), un film très mal élevé, comme d’habitude chez lui, où James Cagney joue le rôle d’un représentant de Coca-Cola dans le Berlin-Ouest de l’après-guerre. On se demande d’ailleurs comment la firme a pu accepter d’avoir son nom dans le film ! C’est très drôle.

[Depuis cet entretien, le programme du ciné-club a été modifié. Trois films de John Ford vont être projetés : mardi 6 janvier, Le soleil brille pour tout le monde, puis, le 10 février, Qu’elle était verte ma vallée et le 10 mars, La Prisonnière du désert. NDLR]

Pour terminer, que diriez-vous de la réouverture du Louxor, et de son public ?

J’ai bien entendu suivi les travaux. En visitant les lieux, une semaine avant l’inauguration, j’ai dit à Emmanuel que cette fin de chantier m’évoquait l’atmosphère du French Cancan de Renoir (dont j’ai suggéré plus tard la programmation), juste avant l’ouverture des portes du Moulin-Rouge, quand on peut avoir le sentiment que tout ne sera pas prêt à temps… La proximité était impressionnante. Il m’a répondu avec humour qu’il espérait que ce ne serait pas la catastrophe emblématique évoquée dans Play Time ! La suite a prouvé que ce cinéma pouvait trouver son public.

J’entends dire parfois que c’est un lieu pour les bobos : ces faux procès des rabat-joie sont exaspérants. La programmation du Louxor, cinéma de quartier, est assez ouverte pour attirer des spectateurs très différents : pour Bande de filles (Céline Sciamma, 2014), par exemple, c’était déjà évident. Même s’il faut sans doute attendre encore un peu pour que chacun prenne l’habitude de le fréquenter.

Il faut prendre le temps de regarder : je vois parfois des habitants du quartier qui n’entrent peut-être pas encore au Louxor, mais qui, en passant, le montrent avec enthousiasme à ceux qui les accompagnent. Cela témoigne de l’existence partagée d’une fierté du lieu. Et c’est très important.

Propos recueillis par Nicole Jacques-Lefèvre ©Les Amis du Louxor