Les bibliothèques classent, rangent et mettent sans arrêt à la disposition des lecteurs de nouveaux documents. C’est ce qui est arrivé avec la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) où nous venons de découvrir un programme du Louxor, le plus ancien que nous ayons eu entre les mains, et dont la couverture très originale, est probablement celle qui a servi pour le programme de l’inauguration du 6 octobre 1921.

« Vu le luxe, le confort de ce bel établissement, ses beaux programmes et sa bonne musique, nous ne doutons pas qu’avant peu, la salle Louxor ne soit une des salles préférées de tous les amateurs de beaux programmes cinématographiques ». C’est ainsi que la revue Cinémagazine du 14 octobre 1921 annonçait dans sa chronique hebdomadaire l’inauguration du nouveau palais du cinéma de Barbès.

L’homme d’affaires Henry Silberberg, qui l’a fait édifier, dirigera la salle jusqu’à son décès, le 23 novembre 1921, un peu plus d’un mois après l’inauguration. On sait que Silberberg, ancien directeur du Casino de Saint-Valery en Caux, bon connaisseur du monde du spectacle, s’intéressait aussi au cinéma. Selon la Cinématographie française du 5 mars 1921, il aurait même entrepris des démarches auprès de la société allemande U.F.A. pour « acheter une partie de la production de cette société ». Préparait-il déjà la programmation de son futur cinéma ?

Le programme du 28 octobre au 3 novembre 1921 annonce de belles réjouissances.

Sa couverture, élégante et raffinée, dont les tons vert et bruns seront repris dans la publicité pour Dufayel au dos de la brochure, exhibe des éléments égyptisants sans toutefois reproduire à l’identique les décors et pochoirs qui donnent au nouveau palais du cinéma son identité. Ici pas de disque solaire ailé encadré par deux cobras mais un pharaon sur un trône agrémenté d’un taureau sacré recevant les hommages d’un sujet. Une tête de scarabée, emblème du pouvoir et de la renaissance du soleil dans l’ancienne Égypte, occupe le centre de la frise tout en haut du programme. Le Louxor est d’emblée une salle importante, les films sont projetés la première semaine de leur sortie. À une exception près le programme est le même que celui du Gaumont-Palace.

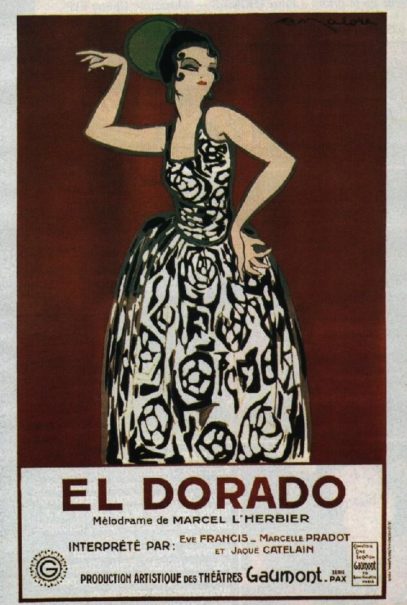

Un accueil en musique introduit la séance. M. Remond, le chef d’orchestre, auquel succédera Marius Kowalski (1886-1963), officie dans la fosse, entouré de ses vingt musiciens. Le public averti reconnaît, mêlée aux sons de l’orchestre, la sonorité de l’orgue de cinéma Abbey dont les tuyaux se dissimulent derrière les motifs ajourés encadrant la scène. Après l’entracte, au début de la deuxième partie, le chef d’orchestre empruntera à Jules Massenet un air de son opéra Le Cid, créé à l’Opéra Garnier en 1885, dont l’action se déroule en Espagne. Un clin d’œil au clou de la séance, le long métrage de Marcel L’Herbier, El Dorado. Alors que ce format ne s’est pas encore imposé, le film, qui dure 1h 20, occupe cette semaine-là, presque exclusivement la seconde partie, réservée aux films prestigieux.

La première partie

Après les actualités Gaumont, la première partie va enchaîner deux films à épisodes. Le genre a eu son heure de gloire pendant la guerre. Semaine après semaine, le récit se poursuit, chaque épisode se concluant par un effet dramatique. La mécanique est habilement construite, il faut fidéliser un public avide de sensations et Louis Feuillade, le réalisateur de L’Orpheline, est devenu le maître incontesté du genre.

A partir de 1907, Louis Feuillade produit un nombre impressionnant de courts-métrages dans des genres très différents, toujours pour la Gaumont dont il devient à cette date directeur artistique. La concurrence avec Pathé est rude et pour répondre à leur dernière nouveauté, le film à épisodes, Gaumont et Feuillade ont déjà proposé, en 1916, Les Vampires, inspiré des feuilletons populaires où l’action domine, avec la troublante et maléfique Musidora dans son scandaleux collant noir.

Mais après la guerre et les élections de 1919, pour la majorité conservatrice de la « Chambre bleu horizon », le relèvement de la France ne peut échapper à l’ordre et au travail. Les exploits des criminels de Fantômas et des Vampires ne sont plus d’actualité. Un portrait élogieux de Louis Feuillade, publié dans Cinémagazine le 2 septembre 1921, avertit le lecteur : « Les Cinés-Romans de Louis Feuillade constitueront maintenant l’apologie de la Famille et du Foyer. Vous avez tous remarqué que dans Les Deux Gamines le metteur en scène a complètement supprimé le genre dit policier-américain qui tourne par trop la tête à certains enfants. Il en sera maintenant toujours ainsi. » La décence et le roman familial sont donc à l’ordre du jour. On les retrouve dans le mélodrame L’Orpheline, un scénario original, dont le troisième épisode, Le Complot, est au programme du Louxor cette semaine-là.

Chacun des épisodes dure 30 minutes environ, excepté le prologue et le premier épisode, en général projetés au cours de la même séance afin d’installer le sujet.

Le film à épisodes met en scène des récits souvent manichéens, utilise des personnages à la psychologie prévisible, placés dans des situations souvent compliquées où rebondissements et retournements de situation sont légion. Dans L’Orpheline, il y aura un bien sûr un traître, russe et bolchévique de surcroît, qui cherche à escroquer un capitaine, en faisant passer une aventurière pour la fille qu’il aurait eu avec une comtesse dont il fut éperdument amoureux. La vraie orpheline âgée de 18 ans vit à Alger avec sa mère, elles seront retrouvées par l’ex-fidèle ordonnance du capitaine.

Sandra Milowanoff, danseuse étoile au Théâtre Impérial de Saint-Pétersbourg et réfugiée en France après la révolution de 1917, sera Jeanne, l’authentique orpheline, et le comique, Georges Biscot, l’ordonnance qui retrouvera la mère et la fille. Feuillade s’est constitué une troupe d’acteurs avec lesquels il aime travailler. René Clair y débute dans un second rôle.

La projection en salle s’accompagne de la parution en récit des différents épisodes dans le quotidien à dix centimes Le Journal, un des quatre grands de la presse de l’époque.

Annonce de la publication prochaine du ciné-roman L’Orpheline (La Cinématographie Française, 23 juillet 1921)

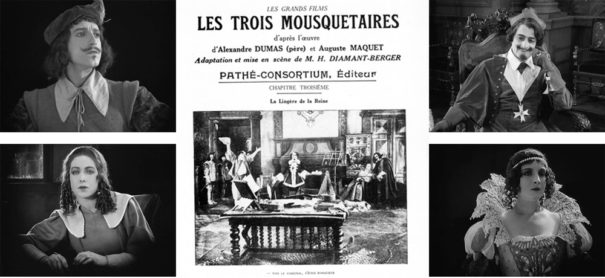

Après la guerre, la moyenne des films s’établit autour de douze épisodes et Les Trois Mousquetaires, le film à épisodes qui va succéder à L’Orpheline n’échappe pas à la règle mais, peut-être pour se donner un air plus respectable, les épisodes seront ici appelés chapitres. Le film est cette fois une adaptation par le réalisateur Henri Diamant-Berger du roman historique d’Alexandre Dumas, produit par Pathé-Consortium. Le film, qui s’auréole du succès du roman de cape et d’épée de Dumas, paru en feuilleton dans Le Siècle et adapté au théâtre par l’auteur et Auguste Maquet, est l’événement cinématographique de l’automne 1921 et bénéficie d’une campagne publicitaire exceptionnelle. Il est programmé dans 800 salles en France.

Diamant-Berger a beaucoup écrit sur le cinéma et notamment dans la revue Le Film, une revue exigeante où en tant que rédacteur en chef, il a réuni de belles signatures, Colette, Cocteau, Cendrars, sans oublier les deux amis Delluc et Moussinac. Elle se veut une tribune du jeune cinéma, un journal de combat destiné à le faire accepter comme un art à part entière. Henri-Diamant Berger quitte la revue en 1919 pour se consacrer à la production des Trois Mousquetaires.

A la sortie de la Grande Guerre, la situation du cinéma français est catastrophique. Avec les Trois Mousquetaires, Diamant-Berger veut frapper un grand coup. Le budget est exceptionnel et autorise de nombreux figurants, de somptueux décors naturels et la direction de Mallet-Stevens pour les intérieurs. Sadoul affirme que le financement de ce film de 15 055 mètres s’élevait à trois millions de francs. Pour d’Artagnan, Diamant-Berger choisit Aimé Simon-Girard, un chanteur de revues et d’opérettes qui danse au Casino de Paris : « Bon cavalier, bon épéiste, d’une jeunesse d’allure et d’une aisance exceptionnelle, c’est un casse-cou qui refuse d’être doublé par des cascadeurs professionnels », écrit Diamant-Berger dans ses Mémoires(1) . Ce qui ne l’empêchera pas de recruter deux acteurs de la Comédie Française, Édouard De Max dans le rôle de Richelieu et Maxime Desjardins dans celui du capitaine Tréville. Sans oublier ni Charles Dullin, dans le rôle du Père Joseph, l’éminence grise de Richelieu, ni Gaston Rieffler dans Louis XIII, un chanteur de répertoire et d’opérettes, notamment à l’Opéra-Comique qui, fort de ses succès au cinéma, reviendra quelques années plus tard entretenir sa popularité dans des prestations scéniques sous le titre de « comédien lyrique » au Louxor et ailleurs.

La présentation du film a lieu lors de trois soirées exceptionnelles dans la grande salle du Trocadéro avec les musiciens des concerts Colonne en présence de M. Fourel, le directeur de Pathé-Consortium. « C’est un bon film moral et amusant, essentiellement français…et bien autrement prenant que tous les mystères de Chicago ou d’ailleurs », déclare un critique de Cinémagazine le 7 octobre. Le « chapitre » présenté au Louxor, cette semaine-là, La Lingère de la Reine est le troisième.

Aimé Simon Girard (d’Artagnan), Edouard de Max (Richelieu), Pierrette Mad (constance Bonacieux), Claude Merelle (Milady).

Chapitre 3 : Cinémagazine, 28 octobre 1921

A la sortie du film, une version papier des Trois Mousquetaires paraît en épisodes dans Comœdia créé en 1907, le grand quotidien culturel de l’entre-deux guerres, illustrée par les photos du film.

La deuxième partie de la séance

Après l’intermède musical qui prépare au grand film de la seconde partie, El Dorado, le mélodrame de Marcel L’Herbier, va pouvoir commencer.

On ne connaît pas les réactions des spectateurs du Louxor mais ce long métrage a eu l’effet d’un coup de tonnerre dans le paysage cinématographique de l’époque avec des audaces visuelles et un parti pris musical radical encore jamais vu sur les écrans.

Encore une fois il est question de femme délaissée avec un enfant à charge, une réalité sociale de l’époque dont se nourrissent les mélodrames. Sibilla est danseuse au cabaret El Dorado de Grenade. Pour sauver son enfant malade de douze ans, elle tente une dernière démarche auprès du riche veuf qui l’a séduite. Chassée par ses valets, elle va chercher à se venger en faisant échouer le mariage arrangé qu’il a organisé pour sa fille. Après moult péripéties et son enfant confié à de bonnes mains, elle finira par se poignarder.

Ève Francis est la Sibilla imaginée par le réalisateur comme elle fut quelques mois auparavant Sarah, tenancière dans un cabaret du vieux port de Marseille, dans le film Fièvre de son époux Louis Delluc, finalement accepté par la censure, en mai 1921.

Les trouvailles visuelles dont le film de L’Herbier fourmillent vont défrayer la chronique. Il utilise en effet des objectifs déformants, superpose les plans, procède à des enchaînés mystérieux et à des trucages, jamais gratuits, toujours en étroite relation avec le récit et le vécu des personnages. Il revendique avec d’autres la recherche d’un langage visuel et plastique spécifique au nouveau media. Dans le même ordre d’idée et pour échapper à la frontalité qu’impose le théâtre, il va multiplier les angles de prise de vues avec une grande liberté. Ainsi quand Sibilla, expulsée de la villa de son séducteur, glisse lentement au bas de l’escalier, son corps apparaît déformé par le désespoir. Dans un plan resté célèbre, on peut aussi voir le visage de Sibilla, absente à la vie qui l’entoure, apparaître progressivement flou alors que, dans le même plan, ses camarades danseuses, sont parfaitement nettes. Gaumont, croyant à une erreur, fit arrêter la projection et Marcel L’Herbier, dépité, n’osa pas lui avouer qu’il avait passé des heures avec son opérateur à obtenir son effet(2).

Il faut souligner le rôle essentiel de la partition musicale dans ce film. Marcel l’Herbier, passionné de musique et particulièrement de Debussy, a commandé au jeune Marius-François Gaillard une partition symphonique synchrone pour grand orchestre. Le compositeur a suivi, image par image, la trame dramatique du film jusqu’à introduire des leitmotivs pour donner à chaque personnage, à chaque décor, un thème particulier. La partition, écrite une fois le film terminé, a exactement la même durée et contient près de 500 pages, pour un orchestre de quatre-vingt musiciens. Rien à voir avec les douze minutes de celle de Saint-Saëns pour L’Assassinat du duc de Guise. La musique épouse le rythme du film et semble jaillir des images mêmes, dira le réalisateur dans un entretien(3).

Le film El Dorado sera très vite adapté en roman et publié aux éditions de La Sirène dans la nouvelle collection « La lampe merveilleuse » lancée en 1921. Le film est mis en récit par Raymond Payelle, pseudonyme de Philippe Hériat, acteur dans le film et plus tard assistant de René Clair ; il deviendra écrivain.

L’épisode comique

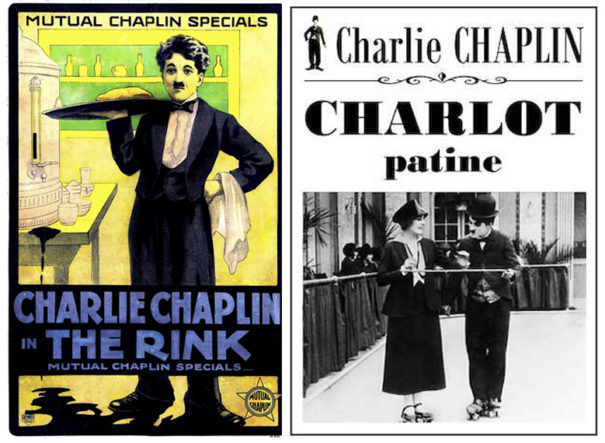

Après la fin violente de Sibilla et la longueur de la séance, le public a droit de respirer un peu, et ce sera Charlot Patine, un épisode comique de 24 minutes, sorti en 1916.

Cette année-là, Chaplin a réalisé dix courts-métrages dont huit pour la Mutual où il resta deux ans. Avant d’être serveur dans un restaurant et de patiner lors de la pause déjeuner, il a été chef de rayon, commis chez un usurier, pompier, musicien et machiniste, de tous les métiers, toujours avec sa canne. « Oui, cette canne est vraiment toute ma philosophie, dira-t-il dans Le Petit Provençal du 6 février 1931, non seulement je la conserve comme emblème de respectabilité mais, avec elle, je défie le destin et l’adversité ». Misérable et vagabond, il n’est jamais victime. Dans Charlot patine, Il partage l’écran avec sa première compagne, Edna Purviance.

« Notre frère Charlie »

Après plus de trois heures de spectacle, on est sûr que Charlot fera l’unanimité. Après la guerre, la puissance d’émotion de son personnage et la mécanique de sa gestuelle reconnaissable entre toutes, enthousiasment tous les publics et aussi les poètes.

Charlot cubiste, Fernand Léger, Centre Pompidou.

L’affiche des élèves de la grande maternelle : Annonce du cinéma Louxor.

« Notre frère Charlie » l’appellera Henri Michaux(4). C’est au cours d’une permission en 1916 en compagnie de son ami Apollinaire que Fernand Léger le découvre, une révélation. A plusieurs reprises, il évoque sa figure, parfois sous la forme d’un pantin désarticulé. Un siècle plus tard, durant l’année scolaire 2014-2015, des élèves de la classe de Grande section de l’école maternelle Richomme du 18e arrondissement réaliseront des dessins et peintures inspirés de Charlot Patine, exposés au salon du Louxor.

Une pleine page du programme, en quatrième de couverture, vante les Magasins Dufayel, à deux pas du Louxor, les plus vastes magasins du monde, le meilleur marché de tout Paris. Véritable temple de la consommation dès son ouverture en 1856 par Jacques Crespin, les clients aux revenus modestes s’y précipitent pour se meubler à tempérament, le magasin fut en effet un des premiers à développer le crédit à la consommation.

Repris par Georges Dufayel en 1888, une salle de cinéma de 250 places est ouverte, une des toutes premières à Paris. C’est là que le tout jeune Henri Diamant-Berger va découvrir, émerveillé, les premières images animées tout comme conduit par sa nourrice, Jean Renoir, son contemporain.

© Claudie Calvarin – Les Amis du Louxor

Notes

1. Henri-Diamant Berger, Il était une fois le cinéma, 1977, Simoën.

2. Marcel L’Herbier, Cinéma D’Aujourd’hui, 1973, Éditions Seghers.

3. idem

4. « Notre frère Charlie », article écrit par Henri Michaux dans le numéro spécial de la revue Disque Vert consacrée à Chaplin en février 1924.

Sources diverses :

– Les périodiques de cinéma cités, en particulier Cinémagazine et Cinéa, sont accessibles sur le site de Cinéressources et/ou Gallica.

– Archives Gaumont

– Fondation Jérôme Seydoux Pathé

– voir aussi le riche site BDFF (base de données de films français)

– A (re)découvrir sur notre site :

deux autres programmes du Louxor, l’un du 14 au 20 septembre 1923 , l’autre du 12 au 18 septembre 1924

et d’autres programmes encore dans l’article Quand le music-hall s’invitait au cinéma