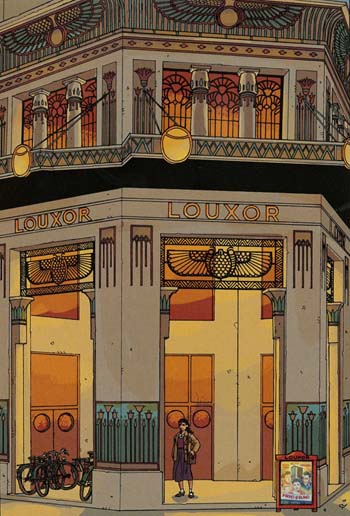

« Le Louxor sera un cinéma à part entière »

Emmanuel Papillon va diriger le Louxor, avec à ses côtés Carole Scotta et Martin Bidou. Nous l’avons interrogé sur divers aspects de la future exploitation du cinéma. Conscient de la complexité du défi qu’il doit relever, mais fort de sa longue expérience de directeur de salle, et de la complémentarité avec ses partenaires, il est animé d’une vision très claire, à la fois ambitieuse et réaliste, de ses objectifs. Nous le remercions vivement de nous avoir accordé cet entretien.

Tête de pharaon surmontant les pilastres de l’extraordinaire grande salle Youssef Chahine (photo 8 novembre 2012)

Le Louxor sera une salle Art et Essai, avec ce que cela implique en termes de diversité et d’exigence de la programmation. Vous vous êtes de plus engagé à obtenir les trois labels existants.

Oui, les labels Recherche et découverte, Jeune public et Patrimoine à compter de l’exercice 2016. Ils sont attribués aux salles en fonction de leur programmation.

Un effort particulier concernera le jeune public ?

Oui, un travail important sera fait en direction du jeune public (animations régulières, ciné-conte…) et des scolaires (participation aux trois dispositifs d’éducation à l’image).

En ce qui concerne le patrimoine, pouvez-vous nous préciser ce que sera l’Université populaire du Louxor ?

Une fois par mois en après-midi, par exemple le jeudi, nous solliciterons des critiques, enseignants, écrivains, architectes, philosophes, musiciens, peintres, économistes, avocats, médecins… qui viendront présenter d’une façon développée LEUR film fondateur.

L’approche ne sera pas forcément analytique, elle pourra être très personnelle. Chaque artiste, intellectuel, penseur reviendra sur une œuvre cinématographique fondatrice de son travail.

L’objectif de ces séances est à la fois de revisiter le patrimoine cinématographique de façon singulière mais aussi de partager des « grands témoignages » (ces derniers pourront être filmés et mis en ligne sur le site du Louxor). Le public de l’Université Populaire du Louxor pourra être des étudiants, des retraités, une ou deux classes de lycées mais aussi un public peu cinéphile souhaitant se construire une culture cinématographique.

Un programme trimestriel sera établi pour que le public puisse réserver ces séances. Une tarification très attractive sera faite pour les spectateurs qui s’engagent sur le cycle (ou même idéalement, si un mécène nous soutient, ces séances pourront être gratuites)1 .

Continuer la lecture →