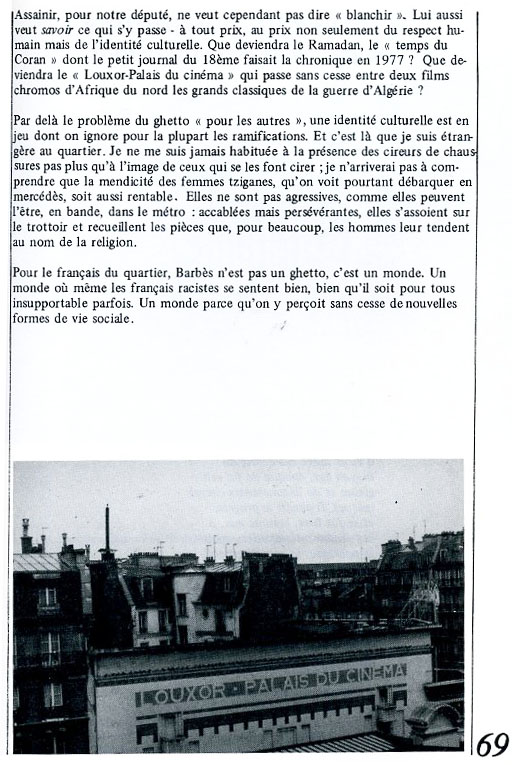

« Que deviendra le « Louxor-Palais du cinéma » qui passe sans cesse entre deux films chromos d’Afrique du Nord les grands classiques de la guerre d’Algérie ? »

Dès 1980, Geneviève Fraisse1, s’inquiétait du sort du Louxor, comme en témoigne cette allusion retrouvée dans l’article « Barbès-la-Goutte d’Or », qu’elle avait écrit pour la revue Les révoltes logiques (n° 12, 1980, p. 62-69). Elle illustrait cet article d’une photo du Louxor (côté boulevard de la Chapelle), sa façade blanche portant l’inscription LOUXOR – PALAIS DU CINEMA bien visible dans le décor (lui-même très cinématographique) des toits de Paris.

Le Louxor dans la revue Les Révoltes logiques, 1980.

Inquiétude pleinement justifiée puisque le Louxor fermait ses portes trois ans plus tard, le 30 novembre 1983. Personne ne soupçonnait en revanche qu’il allait falloir attendre 2001 pour que la mobilisation s’organise et treize ans encore pour que le Palais du Cinéma ouvre de nouveau ses portes carrefour Barbès.

Merci à Michel Souletie, qui se bat avec nous depuis des années pour le sauvetage du Louxor, de nous avoir signalé cet article.

©lesamisdulouxor.fr

Note

1. Philosophe, historienne de la pensée féministe, Geneviève Fraisse a été déléguée interministérielle aux droits des femmes de 1997 à 1998 et députée européenne de 1997 à 2004.